Beiträge

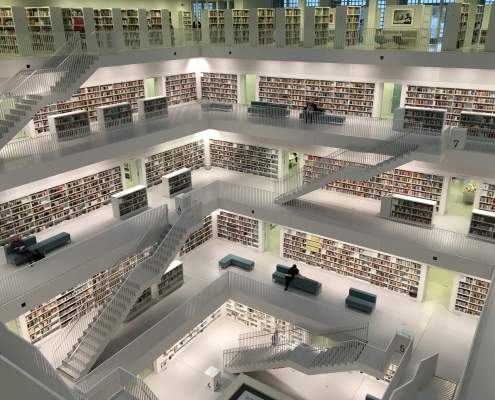

Open Space – das neue Raumwunder sozialer Kommunikation

2 Kommentare

/

Stopp – nicht gleich aufhören zu lesen, wenn Sie gleich merken,…

It's all about communication - still in the digital world

Alle reden von Digitalisierung, wer aber spricht noch über Kommunikation?…

Damit aus Zahlen Taten werden …

Was macht den Unterschied zwischen aktuellem Erfolg und dauerhafter…

Change for Leadership (2) - Communicate the "Move"

Lernen ist zumindest psychologisch gesehen immer einer Bereicherung:…

Der Besuch ist schon da - eine Einladung zur Digitalisierung

Der Tisch ist gedeckt, der Kuchen bäckt im Ofen, jetzt nur noch…

Portfolio Einträge

Damit aus Zahlen Taten werden...

Was macht professionelles Controlling zu wirksamen Controlling?…