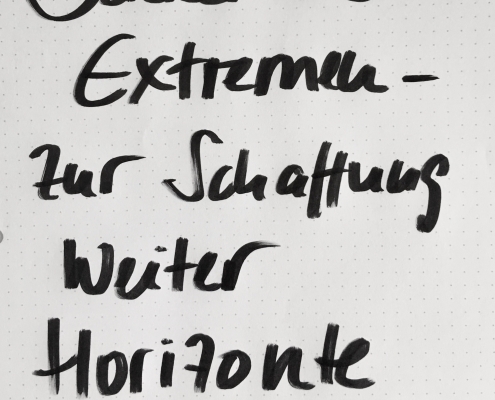

Höher? Weiter? Tiefer? Im Dreisprung zum Erfolg

0 Kommentare

/

Hop - step - jump, so gelingt mit der richtigen Schritt- und…

Pimp your Controlling!

#pimpyourcontrolling.

Können größere Unternehmen mehr Controlling?…

Open Space – das neue Raumwunder sozialer Kommunikation

Stopp – nicht gleich aufhören zu lesen, wenn Sie gleich merken,…

Digitalisierung ist nicht das Problem, sondern die Lösung....

Eine Erkenntnis, die wir aus der Corona-Krise gewonnen haben,…

Kompetenz kommt von Können ... oder nicht?

„Kompetenz“ ist für uns ein Werturteil. Darin steckt vor…

Qualifiziert!? Können Sie vergessen....

Wie oft hören wir mit Stolz: „unsere Leute können etwas,…

Mitarbeiterbindung durch eine erfolgreiche Verknüpfung von Karriere und Studium - Interview mit dem Career&Study-Projektleiter Werner G. Heim

Junge Talente für das eigene Unternehmen zu begeistern und dauerhaft…

... ist das denn noch Controlling?

… und was hat das alles mit unserem "eigentlichen" Business…

It's all about communication - still in the digital world

Alle reden von Digitalisierung, wer aber spricht noch über Kommunikation?…

Vertriebsmanagement: effektiv, effizient und rechtskonform!

Vertriebsmanagement: Das Konditionssystem stellt jederzeit sicher, dass ein Maximum an Erlösschmälerung nicht überschritten wird und die ausgehandelten Konditionen nicht von anderen Unternehmen dafür genutzt werden können, eine Ungleichbehandlung von Handelspartnern vor Gericht wirksam nachzuweisen.

Diversity matters!? Leadership does!

Wie sich Gender Diversity im Unternehmenserfolg auszahlt und…

Erst lernen, dann führen - Plädoyer für einen Perspektivwechsel

Leadership ist - in vielzähligen Bindestrichvarianten - wieder…